Inline Freestyle Slalom Skating

Grundlagen, Regelwerk und Wissenswertes

Wer den Begriff Inline Freestyle Slalom Skating zum ersten Mal hört, denkt oft an das einfache Slalomfahren in Schlangenlinien durch Hütchen. Doch das ist nur die Spitze des Eisbergs – und der sogenannte „Fish“ (je nach Ausführung auch „Snake“ genannt) ist nur einer von hunderten Tricks, die diese faszinierende Disziplin zu bieten hat.

Freestyle Slalom Skating ist weit mehr als es auf den ersten Blick scheint: Es ist eine technisch anspruchsvolle Disziplin mit einem eigenen, komplexen Regelwerk.

Bevor wir tiefer in die Welt der Tricks, Techniken und Wettbewerbsformate eintauchen, laden wir dich ein, dir mit dem folgenden Video einen ersten Eindruck zu verschaffen – und die Ästhetik, Dynamik und Kreativität dieses Sports selbst zu erleben.

Die Facetten des Inline Freestyle Slalom Skating

Inline Freestyle Slalom Skating

Überblick und Disziplinen

Als Teilbereich des Freestyle Skatings, das wiederum zur großen Familie des Inline Skating gehört, unterteilt sich das Freestyle Slalom Skating in viele, unterschiedliche Hauptkategorien.

Wähle im Folgenden die Kategorie aus, die dich am meisten interessiert.

- Die Grundlagen des Inline Freestyle Slalom Skating

(Cones, Disziplinen und Set-ups) - Freestyle Slalom Skating Classic

(klassisches Freestyle Slalom Skating) - Freestyle Slalom Skating Pair

(Paar Slalom Skating) - Speed Slalom Skating

(Zeit Slalom Skating) - Freestyle Slalom Skating Battle

Freestyle Slalom Skating ist eine faszinierende Mischung aus Technik, Kreativität und Ausdruck

Ob alleine, im Paar, im direkten Duell oder auf Zeit – jede Disziplin bringt ihre ganz eigenen Herausforderungen mit sich.

Dabei stehen Präzision, Balance und Stil stets im Mittelpunkt.

Wer sich auf das Slalomfahren einlässt, entdeckt nicht nur neue Tricks, sondern auch eine lebendige und inspirierende Community.

Vom ersten Fish bis zur ausgereiften Choreografie ist es ein Weg voller Bewegung und persönlicher Entwicklung.

Freestyle Slalom ist nicht nur ein Sport – es ist ein Lebensgefühl auf Rollen.

Cones, Disziplinen und Set-ups

Die Grundlagen des Inline Freestyle Slalom Skating

Alle vier Disziplinen im Freestyle Slalom Skating haben eines gemeinsam: Sie benötigen Slalomhütchen, bzw. Kegel (auchCones genannt), die in einem bestimmten Muster auf dem Boden angeordnet werden. Je nach Disziplin unterscheidet sich der Abstand zwischen den Kegel, dieser ist jedoch stets genormt und folgt festen Vorgaben.

Offizielle Maße der Slalom Cones:

- Höhe: 7,6 cm bis 8,0 cm

- Unterer Durchmesser: 7,4 cm bis 7,5 cm

- Oberer Durchmesser: 2,5 cm bis 2,7 cm

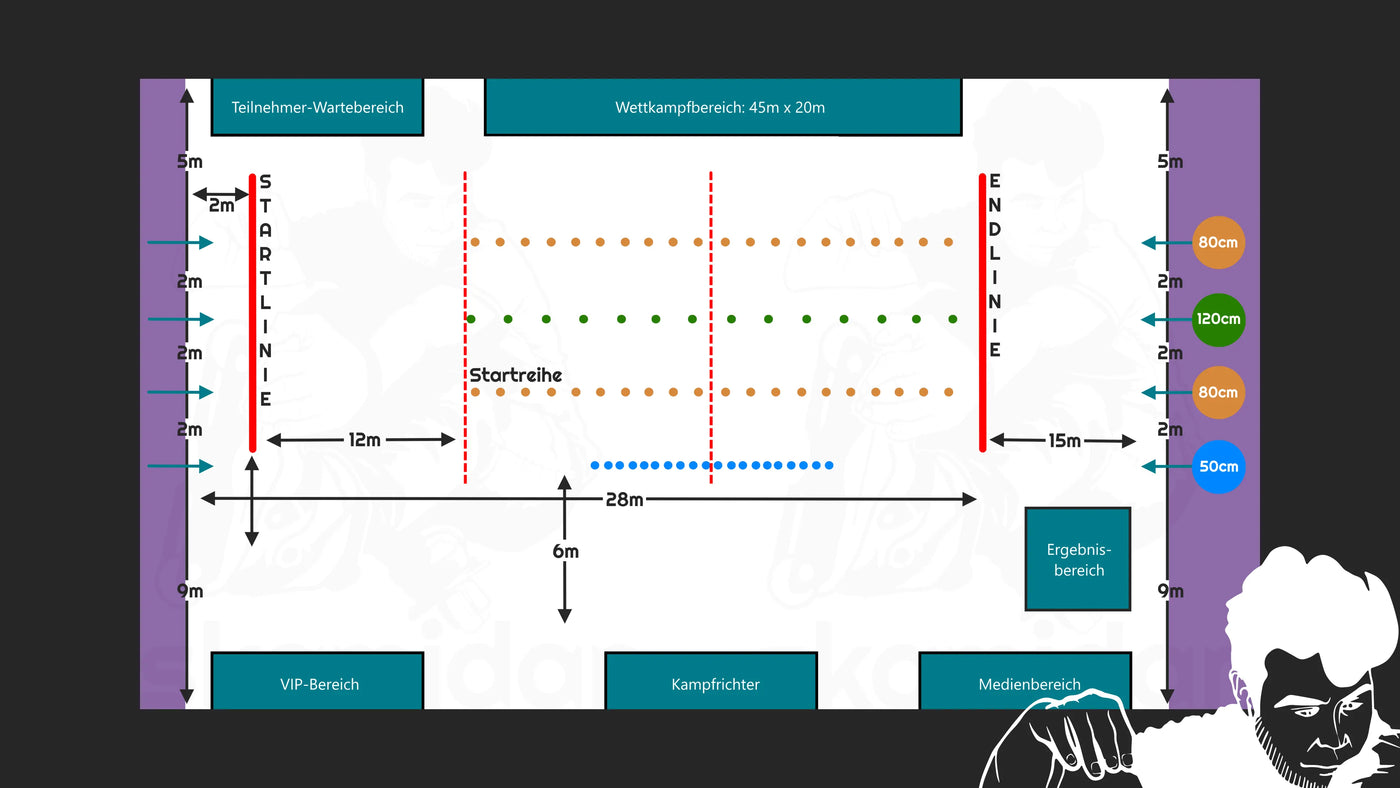

Auch die Wettkampfflächen müssen bestimmten Normen entsprechen – eine entsprechende Illustration findest du weiter unten.

Wie du deine Cones im Freizeittraining einfach, schnell und korrekt aufbauen kannst, ohne jedes Mal viel Zeit zu verlieren, zeigen wir dir im folgenden Video. Alternativ kannst du die Informationen auch direkt hier im Artikel nachlesen (unter dem Video):

Die Cone-Aufstellungen im Überblick

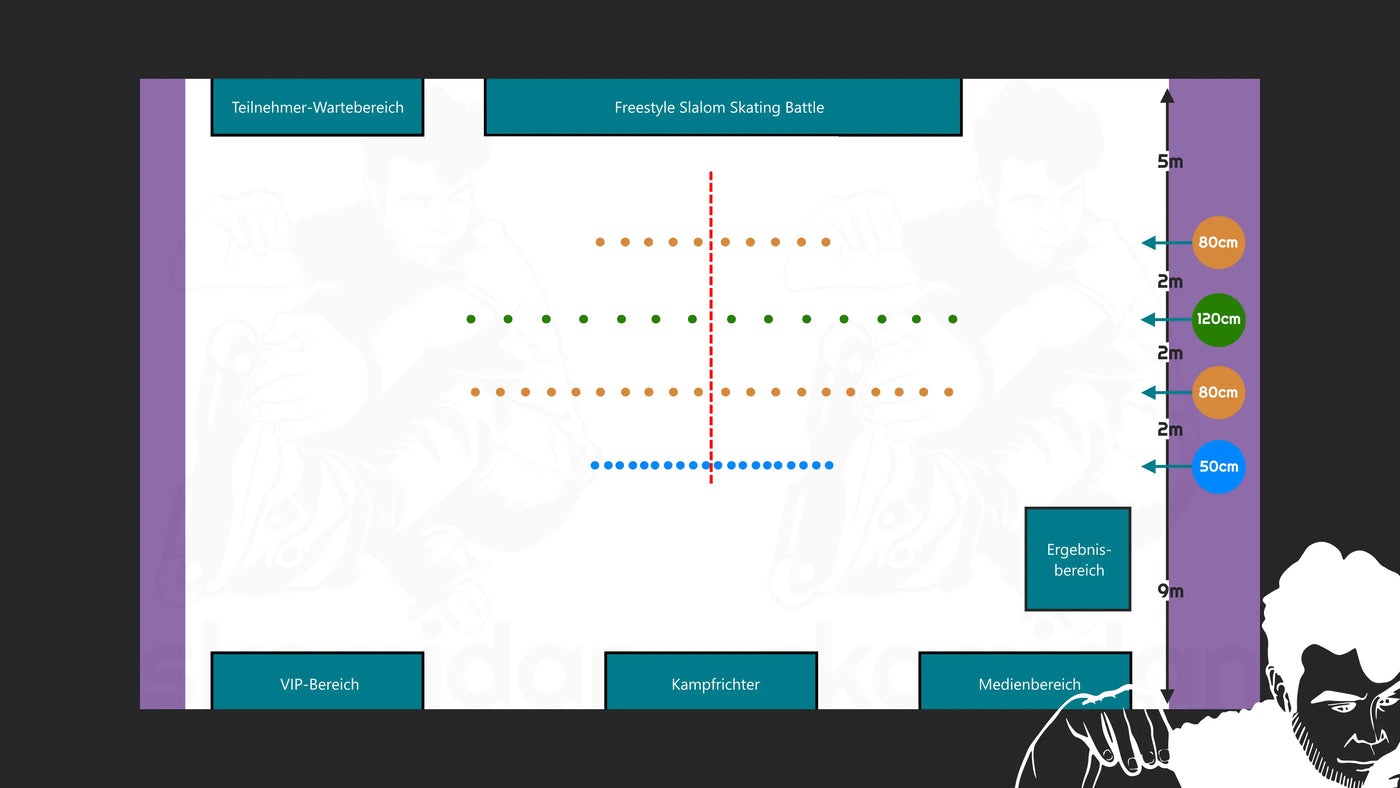

Bevor wir zu den Tricks und Tutorials kommen, lohnt sich ein Blick auf die verschiedenen Disziplinen und ihre Gemeinsamkeiten zu werfen. Ein zentrales Element ist dabei die dreireihige Kegel-Aufstellung, wie in unserer Grafik dargestellt (die Farben entsprechen auch jenen in unseren Videos und Fotos zur besseren Orientierung):

- 🟩 Grüne Reihe: 14 Hütchen, Abstand jeweils 120 cm

- 🟧 Orange Reihe (Standard): 20 Hütchen, Abstand jeweils 80 cm

- 🟦 Blaue Reihe: 20 Hütchen, Abstand jeweils 50 cm

Der seitliche Abstand zwischen den Reihen beträgt exakt 2 Meter.

Gemessen wird immer von Pylonen-Mittelpunkt zu Mittelpunkt.

Was macht gutes Inline Slalom Skating aus?

Wie schon in der ersten Illustration erkennbar, sind im Inline Freestyle Slalom Skating vor allem folgende Fähigkeiten gefragt:

- Agilität

- Wendigkeit

- Manövrierfähigkeit

- Kontrolle

- Direkte Kraftübertragung

Um diese Eigenschaften optimal zu fördern, kommen spezielle Freestyle Slalom Inlineskates zum Einsatz, auch Freestyle Skates oder Freeskates genannt.

Diese zeichnen sich durch eine kurze Rahmenlänge (Wheelbase) sowie der Möglichkeit eines Rockers aus, was das Fahrverhalten deutlich agiler macht. Außerdem sollten sie sehr fest und präzise sitzen, um maximale Kontrolle und Reaktionsschnelligkeit zu gewährleisten.

Klassisches Freestyle Slalom Skating

Inline Freestyle Slalom Skating Classic

Beim Inline Freestyle Slalom Skating Classic bereiten die Teilnehmenden eine individuelle Choreografie zu selbst gewählter Musik vor. Dabei verbinden sie technisch anspruchsvolle Tricks mit kreativem Ausdruck, rhythmischen Bewegungen und tänzerischen Elementen – eine Disziplin, in der Können, Kreativität und Persönlichkeit gleichermaßen gefragt sind.

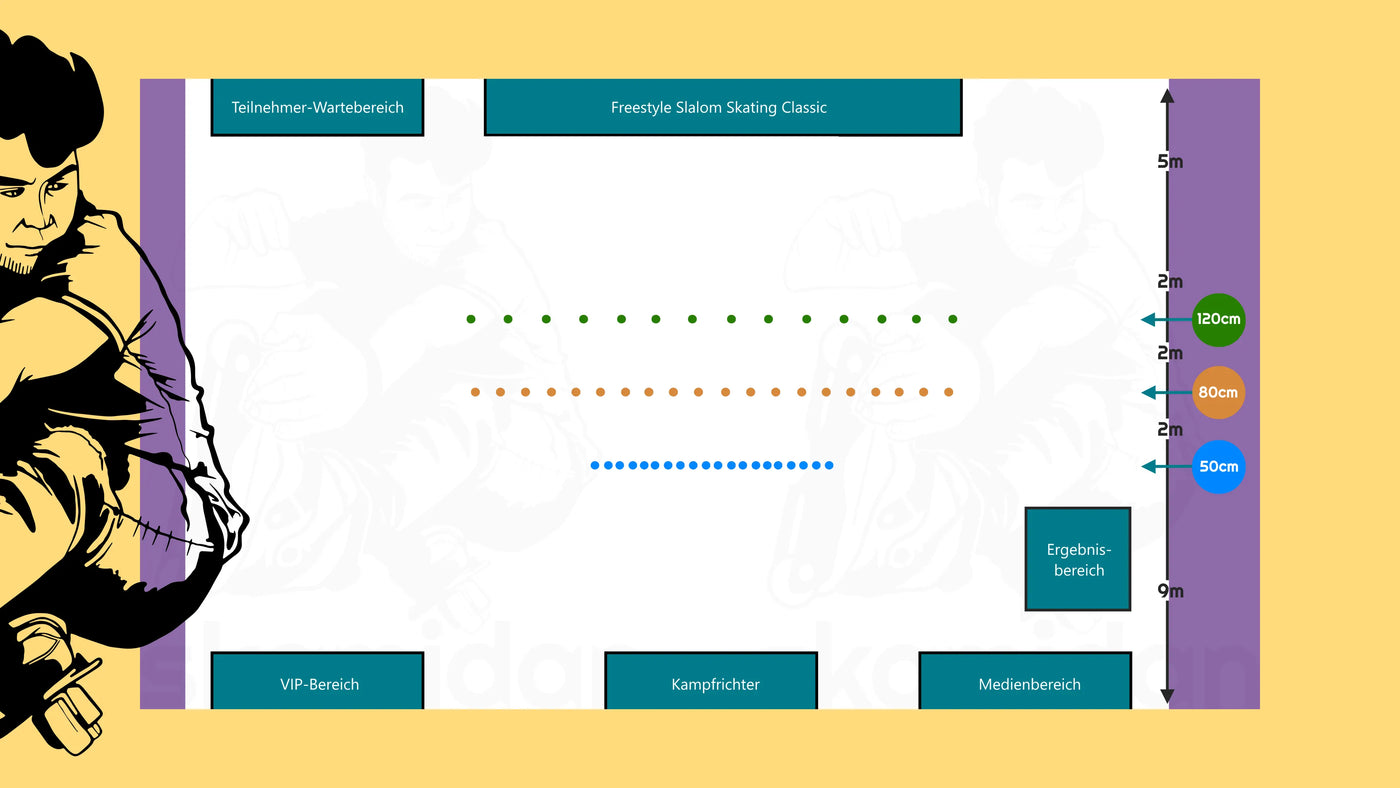

Aufbau der Cone-Lines

Für die Classic-Performance werden drei Slalomreihen (Cone-Lines) verwendet. Zwischen den Reihen liegt ein genormter Abstand von exakt 2 Metern – gemessen jeweils von Mittelpunkt zu Mittelpunkt der Kegel.

Die Reihen müssen so ausgerichtet sein, dass ihre Mittelpunkte sowohl zueinander als auch zentral auf den Richtertisch ausgerichtet sind.

Die Aufstellung erfolgt – vom Richtertisch aus gesehen – wie folgt:

- 🟦 20 Kegel mit je 50 cm Abstand (blau markiert)

- 🟧 20 Kegel mit je 80 cm Abstand (orange markiert)

- 🟩 14 Kegel mit je 120 cm Abstand (grün markiert)

Ablauf der Choreografie

Für die Performance stehen den Teilnehmenden 105 bis 120 Sekunden (max. 2 Minuten) zur Verfügung.

Der Timer startet mit dem Beginn der Musik, die abgespielt wird, sobald der Skater oder die Skaterin signalisiert, bereit zu sein. Der Lauf endet automatisch mit dem Musikende oder auf aktives Zeichen des Teilnehmenden.

Bewertungskriterien – Technik & Ausdruck im Einklang

Die Bewertung erfolgt anhand von zwei zentralen Elementen:

Dem technischen Können und dem künstlerischen Ausdruck. Insgesamt können maximal 130 Punkte erreicht werden (bis zu 10 Bonuspunkte).

Technisches Können (10–60 Punkte):

Bewertet wird die Ausführung und der Schwierigkeitsgrad der gezeigten Tricks, je sauberer, präziser und komplexer, desto höher die Punktzahl.

Künstlerisches Können (0–60 Punkte):

Hier geht es um die Wirkung der gesamten Darbietung:Bewegung im Takt der Musik, Körpersprache, Stilgefühl, Originalität, und die harmonische Verbindung von Freestyle Tricks, Tanz und Energie spielen eine zentrale Rolle.

Diese Disziplin steht sinnbildlich für die Vielfalt des Freestyle Slalom Skatings, ein faszinierender Mix aus Sport, Rhythmus und individueller Ausdruckskraft.

Paar Slalom Skating

Inline Freestyle Slalom Skating Pair

Das Freestyle Slalom Skating Pair basiert auf den gleichen Grundregeln wie das klassische Freestyle Slalom (Einzel). Der entscheidende Unterschied:

Zwei Skater*innen treten gemeinsam an, führen eine synchronisierte Choreografie auf und müssen dabei sowohl technisch als auch tänzerisch im Einklang miteinander agieren.

Die Performance lebt von Harmonie, Präzision und kreativer Interaktion – sei es durch Spiegelbewegungen, parallele Trickfolgen oder wechselseitige Elemente.

Mehr Zeit für mehr Ausdruck

Im Vergleich zur Einzeldisziplin haben die Paare mehr Zeit, um ihre Choreografie zu präsentieren – schließlich erfordert das Zusammenspiel in der Gruppe eine noch sorgfältigere Abstimmung.

Cone-Line-Aufbau wie im Einzel

Auch im Pair-Wettkampf kommt die klassische Drei-Reihen-Aufstellung zum Einsatz, exakt wie beim Inline Freestyle Slalom Classic.

Der Abstand zwischen den Reihen beträgt 2 Meter, gemessen von Mittelpunkt zu Mittelpunkt der Hütchen. Die Reihen werden so ausgerichtet, dass ihre Mittelpunkte sowohl zueinander als auch zum Richtertisch zentriert sind.

Aufstellung der Reihen (vom Richtertisch aus):

- 🟦 20 Kegel mit 50 cm Abstand (blau)

- 🟧 20 Kegel mit 80 cm Abstand (orange)

- 🟩 14 Kegel mit 120 cm Abstand (grün)

Ablauf der Choreografie – Gemeinsam im Rhythmus

Für die Choreografie im Freestyle Slalom Skating Pair steht den Teilnehmenden ein Zeitfenster von 160 bis 180 Sekunden zur Verfügung – also maximal drei Minuten.

Die Musik startet, sobald beide Skater*innen dem Organisationsteam signalisieren, dass sie bereit sind. Mit dem Musikbeginn läuft auch der offizielle Timer.

Die Performance endet entweder mit dem Ende des Musikstücks oder wenn das Skater-Duo aktiv signalisiert, dass der Lauf abgeschlossen ist.

Wettkampfbewertung – Technik, Ausdruck & Synchronisation

Die Bewertung der Paar-Performance basiert auf drei Hauptkategorien und kann insgesamt bis zu 200 Punkte umfassen:

Technisches Können (10–60 Punkte):

Bewertet wird die Schwierigkeit der gezeigten Tricks sowie deren saubere und präzise Ausführung.

Künstlerischer Ausdruck (0–70 Punkte):

Hier zählt die Harmonie zwischen Musik und Bewegung, die kreative Gestaltung der Choreografie, Körpersprache, Stil und das Zusammenspiel von Freestyle-Elementen, Rhythmusgefühl und Energie.

Synchronisation (0–70 Punkte):

Ein zentrales Kriterium dieser Disziplin: Die perfekte Abstimmung beider Skater – sei es in identischen, spiegelverkehrten oder sich ergänzenden Bewegungen.Variationen wie vorwärts/rückwärts, links/rechts oder Ferse/Zehe sind erlaubt – entscheidend ist die exakte zeitliche und räumliche Koordination der Abläufe.

Das Pair-Wettbewerbsformat fordert nicht nur individuelles Können, sondern auch ein starkes Gefühl für Teamarbeit und Präzision – und ist damit eine der beeindruckendsten Disziplinen des Freestyle Slalom Skating.

Zeit Slalom Skating

Inline Speed Slalom Skating

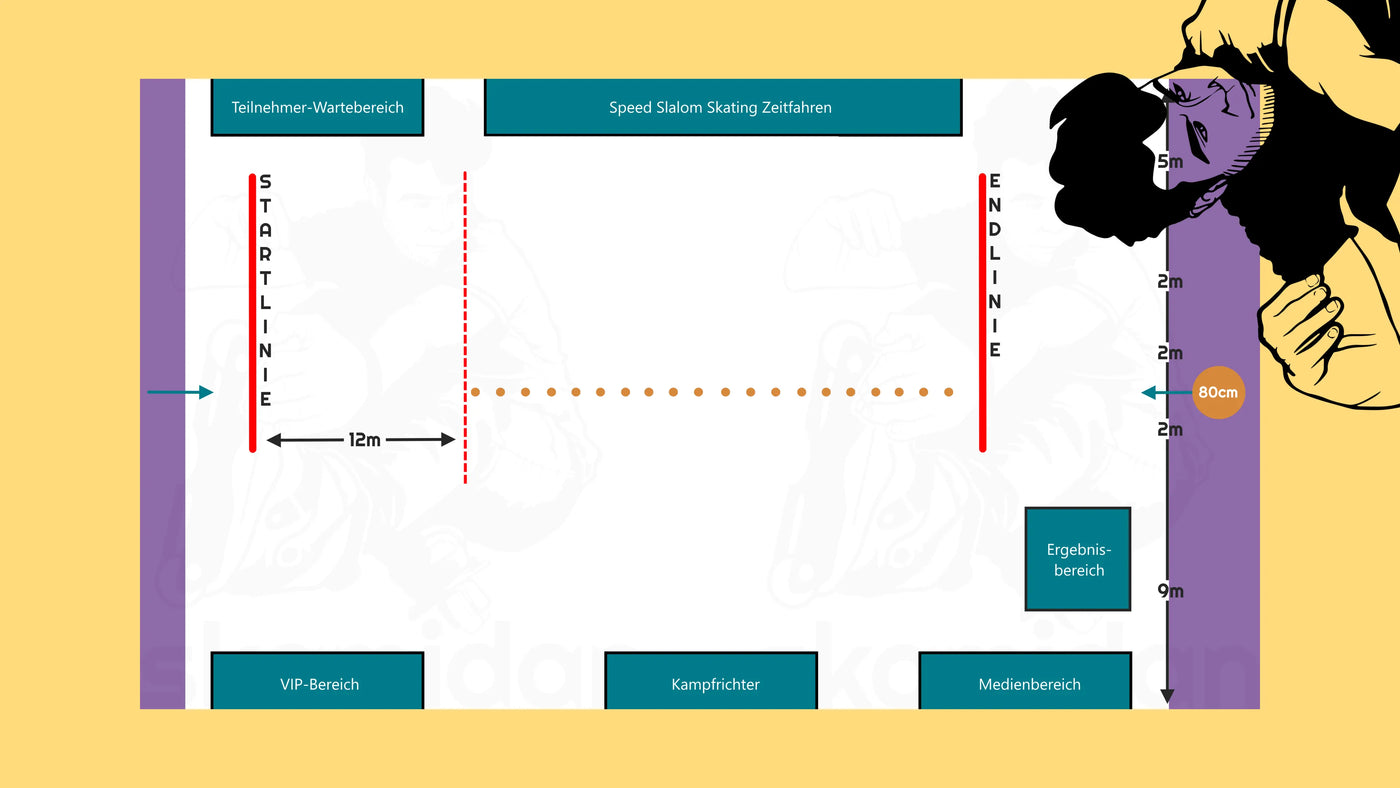

Beim Speed Slalom Skating versuchen die Teilnehmer so schnell wie möglich auf einem Fuß durch eine Reihe von Kegeln, bzw. Slalom-Hütchen zu skaten.

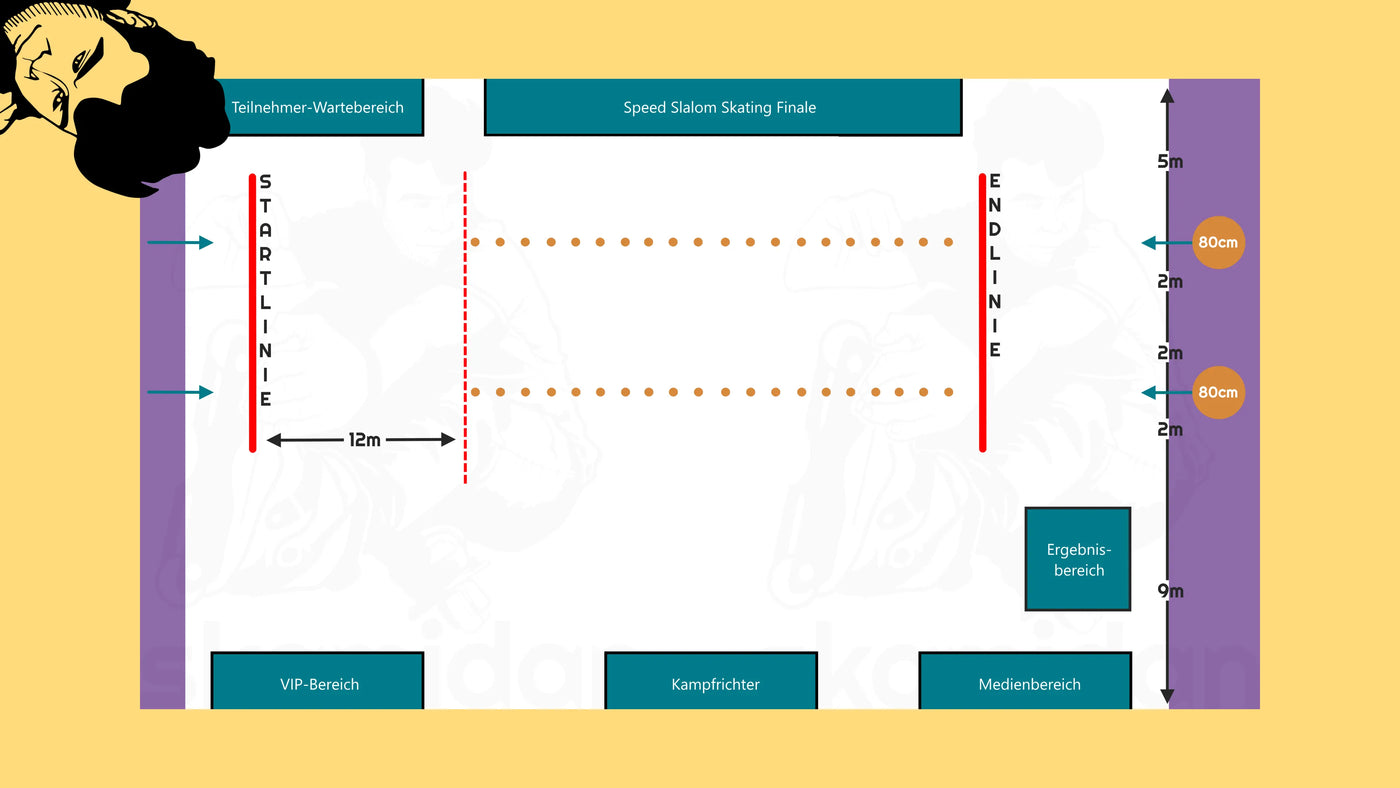

Das Speed Slalom ist in zwei Phasen gegliedert:

- Eine Qualifikationsphase, basierend auf dem Einzelzeitfahren (aller Teilnehmer).

- Eine Endphase, basierend auf einem KO-System der schnellsten Wettkämpfer des Einzelzeitfahren.

Für das Zeitfahren, in welchem jeder Skater versucht seine Bestzeit zu skaten, verwenden wir optional nur eine oder mehrere Reihen.

Im Finale, der Endphase, bei welchen die jeweiligen Finalisten gegeneinander antreten, verwenden wir zwei Reihen, welche mit einem Balken (Hütchen-Auffänger) von einander getrennt sind.

Die beiden Reihen des Finale werden parallel zueinander aufgestellt (von einem Mittelpunkt zum anderen). Die Mitte jeder Linie, bzw. Reihe muss zur Mitte jeder anderen Reihe, als auch zur Mitte des Richtertischs ausgerichtet sein.

Die Kegel-Reihen selbst werden, ausgehend vom Richtertisch, wie folgt aufgestellt:

- 🟧 20 Kegel mit einem Abstand von jeweils 80cm (bei uns in Orange dargestellt).

Wettkampfregeln – Speed Slalom Skating im Detail

Strafzeiten & Laufwertung

Beim Speed Slalom kommt es nicht nur auf Schnelligkeit, sondern auch auf Präzision an.

Folgende Regelungen gelten bei Fehlern im Lauf:

Für jeden ausgelassenen, verschobenen oder vollständig weggeschossenen Kegel wird eine Strafzeit von +0,2 Sekunden zur Laufzeit addiert.

Ein Kegel gilt als verschoben, wenn sein ursprünglicher Mittelpunkt sichtbar wird – also wenn er so weit verrutscht ist, dass seine ursprüngliche Position freiliegt.

Wichtig:

Erhält ein Skater mehr als vier Strafzeiten in einem Lauf, wird dieser ungültig gewertet.

Ein ungültiger Lauf darf nicht wiederholt werden.

Qualifikationsphase – das Zeitfahren

In der Qualifikationsrunde hat jeder Skater zwei freie Zeitläufe zur Verfügung.

Die bessere der beiden Zeiten zählt für das offizielle Ranking.

Basierend auf diesen Zeiten qualifizieren sich die schnellsten Skater*innen für die KO-Runde. Die Anzahl der Finalplätze richtet sich nach der Zahl der Teilnehmenden und wird vom Oberschiedsrichter festgelegt. Möglich sind Finalrunden mit:

- 4

- 8

- 16

- 32

- oder 64 Skater*innen

Endphase & Finale – Das K.-o.-Duell um den Sieg

In der Finalrunde treten die qualifizierten Skaterinnen im K.-o.-System gegeneinander an. Dabei gilt das Prinzip: Best of Three – wer zuerst zwei Läufe gewinnt, zieht in die nächste Runde ein. Dieder unterlegene Skater*in scheidet aus dem Wettbewerb aus.

Duell-Paarungen in der ersten Runde:

Die Einteilung erfolgt auf Basis der Qualifikationszeiten nach folgendem Schema:

- Platz 1 vs. letzter Platz der Quali

- Platz 2 vs. vorletzter Platz

- Platz 3 vs. drittletzter Platz

- usw.

Finale & Platzierungsläufe:

Die beiden Gewinner der Halbfinals treten im großen Finale um Platz 1 gegeneinander an.

Die Verlierer der Halbfinals fahren ein kleines Finale, in dem Platz 3 ermittelt wird.

Dieses direkte Duell-Format bringt nicht nur Spannung pur, sondern fordert den Teilnehmenden auch maximale Konzentration, Präzision und Nervenstärke ab – denn jeder Lauf kann über den Sieg entscheiden.

Technik-Duelle auf höchstem Niveau

Freestyle Slalom Skating Battle

Beim Freestyle Slalom Skating Battle treffen jeweils drei bis vier Skater*innen direkt in einer Gruppe aufeinander – in spannenden Technik-Duellen, bei denen es darum geht, sich mit den besten Tricks gegen die Konkurrenz durchzusetzen.

In mehreren Läufen zeigen die Teilnehmenden abwechselnd ihre besten Moves – das Ziel: die Gegner technisch überbieten.

Die zwei besten Skater*innen pro Gruppe qualifizieren sich für die nächste Runde. Das Ranking erfolgt ausschließlich durch den direkten Vergleich innerhalb der Battle-Gruppe, nicht durch eine Punktewertung wie beim Classic.

Battle-Area: Vier Cone-Lines im Einsatz

Die Wettkampffläche beim Battle entspricht der des Freestyle Slalom Classic – mit einer zusätzlichen, vierten Cone-Line. Diese Erweiterung schafft noch mehr Raum für kreative Moves und individuelle Stilelemente.

Cone-Aufstellung (vom Richtertisch aus):

- 🟦 20 Hütchen mit je 50 cm Abstand

- 🟧 20 Hütchen mit je 80 cm Abstand

- 🟩 14 Hütchen mit je 120 cm Abstand

- 🟧 10 zusätzliche Hütchen mit 80 cm

Zwischen allen Reihen liegt ein genormter Abstand von 2 Metern, gemessen von Hütchen-Mittelpunkt zu Mittelpunkt. Die Mittelpunkte aller Reihen sind zueinander sowie zur Mitte des Richtertischs symmetrisch ausgerichtet.

Wettkampfablauf & Bewertung im Inline Freestyle Slalom Skating Battle

Gruppeneinteilung

Die Skater*innen werden anhand der aktuellen internationalen Weltrangliste in Gruppen eingeteilt. Teilnehmende ohne Ranglistenplatzierung werden zufällig am Ende der Liste ergänzt.

Jede Gruppe besteht aus mindestens 3, maximal 4 Skater*innen.

Sollte die Gesamtzahl der Teilnehmenden keine gleichmäßige Einteilung ermöglichen, können auf Entscheidung des Hauptschiedsrichters sogenannte Vorqualifikationsgruppen gebildet werden – in Ausnahmefällen mit bis zu 5 Skater*innen pro Gruppe.

Gruppenzahl nach Teilnehmeranzahl:

- 12–16 Skater → 4 Gruppen

- 18–23 Skater → 6 Gruppen

- 24–32 Skater → 8 Gruppen

- usw.

Wettkampfverlauf – Struktur & Runs

Alle Skater*innen einer Gruppe erhalten die gleiche Anzahl an Runs.

Jeder Lauf dauert 30 Sekunden, beginnend ab dem Moment, in dem der Skater den ersten Kegel berührt. Nach Ablauf der Zeit wird der Lauf nicht weiter gewertet, selbst wenn der Trick noch nicht beendet ist.

Anzahl der Läufe pro Phase:

- Vorrunde bis Viertelfinale: 2 oder 3 Läufe (nach Ermessen des Oberschiedsrichters)

- Halbfinale: immer 3 Läufe

- Trostfinale (Platz 3 & 4): 2 Läufe + 1 Last Trick

- Finale (Platz 1 & 2): 3 Läufe + 1 Last Trick

Best Trick & Last Trick – Bei Gleichstand entscheidet der Showdown

Best Trick (bei Gleichstand):

Kommt es in einem Battle zu einem Unentschieden, kann die Jury einen Best Trick anordnen.Dabei zeigen die betroffenen Skater*innen ihren besten Trick, um die Runde für sich zu entscheiden.

- Jeder hat max. 2 Versuche à 30 Sekunden

- Hinweis: Wenn der erste Versuch länger als 10 Sekunden dauert, entfällt der zweite Versuch

- Nur der beste Versuch wird von der Jury gewertet

Last Trick (Finalrunden & Consolation Final):

Der Last Trick ist ein zusätzlicher Lauf in den Finalrunden. Er besteht aus einem einzigen Trick, der so oft wie möglich wiederholt wird.

- Auch hier: 2 Versuche à max. 30 Sekunden

- Wenn der erste Versuch länger als 10 Sekunden dauert, ist kein zweiter Versuch erlaubt

- Es zählt nur der beste Versuch

Die Jury berücksichtigt alle regulären Läufe sowie den Last Trick zur Ermittlung des Rankings.

Das Battle-Format bringt Spannung, Direktvergleiche und Emotionen auf den Punkt. Wer nicht nur technisch stark ist, sondern auch mit Stil, Kreativität und Nervenstärke überzeugt, hat die besten Chancen, sich Runde für Runde durchzusetzen.